Boitel y las tumbas luminosas

Por Janisset Rivero

Imagino que sí, la historia se repite, ascendente, interminable; que las naciones se reinventan, se protegen, buscan su salvación haciendo que nazcan hombres, mujeres de la misma simiente. Los héroes cotidianos, anónimos, los apóstoles de los tiempos de crisis que surgen en disímiles épocas, y que comparten una historia, aún sin saberlo (sin conocerse) como si un hilo invisible los uniera, los alimentara, los aupara en su misión.

Era mayo de 1972, y los de mi generación jugábamos nuestros juegos infantiles, aprendíamos a caminar, a hablar, a mirar el mundo desde la realidad de nuestra breve isla caribeña. Ignorábamos que en aquellos instantes un hombre, a unos kilómetros, a pocos pasos de nosotros, moría por defendernos el futuro. Ignorábamos que habíamos nacido esclavos, que éramos los prospectos perfectos del totalitarismo, del macabro plan del “hombre nuevo”. Pero un día, algunos de nosotros, a su tiempo y desde sus circunstancias, descubrirían, intuitivamente, esa verdad vedada.

El 25 de mayo de 1972, el joven Pedro Luis Boitel lanzó un grito desesperado, final, definitivo. Con su cuerpo reducido a un amasijo de huesos, su corazón trisado por el escarnio de la prisión y el sufrimiento seguro de su adorada madre Clara Abraham, levantó el espíritu, libre y robusto, y murió. Dicen que durante los 53 días de su huelga, con las fuerzas ya mermadas, rezaba el rosario, oraba incansablemente. ¿Por quién oraba Boitel? ¿A dónde apuntaban esas oraciones de un hombre moribundo, aplastado por la maquinaria del odio en una celda oscura, perdida en el marabú totalitario del castrismo?

Creo, estoy casi segura, que oraba para que la verdad se abriera paso, para que un día, cuando fuera posible, nosotros, sus hijos putativos, pudiéramos defender esos valores, esos principios que él defendió hasta la muerte. Y sus carceleros, los que lo dejaron morir de sed, de hambre, los que lo enterraron sigilosos, de noche en el Cementerio Colón de La Habana, en una tumba sin nombre, pensaron que había terminado el problema con su muerte. Que las huelgas, las protestas, las demandas de los miles de presos políticos se reducirían ahora que se sabía que los militares eran capaces de matar hasta a Boitel, el conocido líder estudiantil, miembro del Movimiento 26 de julio, que luchó contra Batista, que fue exiliado en Venezuela, que desde el exilio transmitía hacia Cuba por onda corta, que movilizó a juventudes latinoamericanas para apoyar la lucha de liberación del pueblo cubano contra la dictadura batistiana. El intocable, el rebelde, el profeta estaba muerto, enterrado, acabado ya.

Se equivocaron. Boitel volvió a nacer años más tarde, en la lucha de aquellos niños que se hicieron hombres y no aguantaron vivir con el yugo y el grillete, y se rebelaron y fueron a cumplir prisión a los mismos corredores sucios y malolientes, a las mismas celdas tapiadas por donde pasó él. Y su nombre, su historia, contada en secreto, pasada de viejos a jóvenes, llegó al corazón de esos jóvenes y lo tomaron como bandera, y encontraron su tumba perdida y sin nombre, y le pusieron flores, y los mismos que lo asesinaron tuvieron que volver sobre sus pasos al Cementerio Colón para vigilar, escondidos en la noche, de nuevo, ese incómodo homenaje que les recordaba su crimen.

Y otros comenzaron a morir también como Boitel, de hambre y sed, sin bajar la cabeza ante la mentira, gritando su nombre bien alto, entre las paredes grises donde sufrían dolor, y donde también oraban por el futuro. Orlando Zapata Tamayo, el cubano rebelde que en sus protestas contra los abusos y golpizas a otros presos y a él mismo, gritaba Boitel vive, es ahora otra luz, potente y clara, lanzada también desde la oscuridad, convertida también en cirio libertario. Y su tumba, esta vez en Oriente, se hizo un punto de encuentro, de resistencia, y oración, y sus hermanos la llenaron de flores, y otra vez los que lo asesinaron tuvieron que vigilar, y acosar, para impedir que su pueblo lo recordara, pero tampoco pudieron impedirlo. ¡Zapata vive!

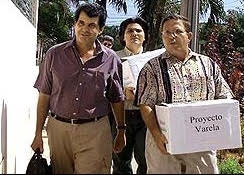

Y por las carreteras profundas del Oriente, otro día de luz y de heroísmo, andaban abriendo caminos en el alma nacional dos profetas, Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, y el odio encarnado en sus perseguidores, los hizo mártires de la sufrida Cuba, nuevos mártires, testigos del amor supremo. Los asesinaron. Y sus tumbas ahora también son vigiladas, y sus asesinos se apostan para intimidar, impedir, documentar los hechos, que vuelven a repetirse. Porque la familia persiste, los hermanos, los hijos, persisten con las oraciones y las flores, y de nuevo no pueden impedir que un grito alto, claro, inalterable se levante entre los árboles antiguos: ¡Oswaldo y Harold viven!

Esos árboles que vieron caminar a Clara Abraham, vestida de negro, con el rosario en la mano y los ojos llorosos, buscando la tumba donde los asesinos habían enterrado a su amado hijo, su Pedro, hoy miran el paso firme de otras mujeres, que llevan flores y oraciones a esas otras tumbas sagradas.

Boitel, una, otra y mil veces vuelve a nacer, para sorpresa de los mismos asesinos, de los mismos sicarios que no pueden ocultar su miedo: Pedro, Carmelo, Orlando, Wilman, Oswaldo, Harold, la lista de tumbas y de luces se multiplica irremediablemente antes sus ojos escépticos, ante su mirada atónita, porque no entienden, como nos enseñó Martí, que hay hombres que hasta después de muertos dan luz de aurora.